点击数:39

发布时间:2022-03-22 15:33

八方英才建北航

赵震炎

一

我叫赵震炎,1922年出生,在上海念的小学,抗战开始我刚好初中毕业,进了上海中学,后来在浙江省立台州中学念了两年,考取了联高,联高插班很不容易,就取一名。

1941年联高毕业,我考了三个大学,同济和交大是在桂林考的,两所大学当时都搬到了四川,在桂林有招生点,还有一个就是西南联大。西南联大是在衡阳考的,三个学校都录取了我。

同济也是好学校,但是相对另外两个还差一点。该去哪个,我犹豫不决。后来在贵阳碰到几个高中的老同学,也都考取了联大,“咱们去联大吧,别去那个交大了”,所以我就到了西南联大。

我在西南联大一共念了五年,1941年入学,1946年毕业于航空系,也是西南联大的最后一届毕业生。我原来是念物理系的,后来被同学动员转到了航空系。当时日本人老是轰炸咱们,我觉得航空还是个报国的直接办法。另外,当时国民党也比较重视航空,当时有个航空委员会,委员长是蒋介石的夫人宋美龄。航空系毕业的人一般都有出路,可以到航空委员会工作,一两年之后,往往就可以出国,去工厂里实习。

1946年,西南联大毕业后,我就开始在清华大学当航空系的助教。

当时航空系的系主任是王德荣,中国结构力学方面的专家,是他做主把我留下来的。没有他做主,我是当不了助教的,因为我很特别,是一个几乎被开除的学生。

“一二·一”学生运动时,联大工学院有一个学生自治会,三个常委,居然都是航空系的。其中就有樊恭烋和我。当时学校要求我们复课,学生都坚决反对,学生会当然听学生的意见,大家要继续罢课,我当然也赞成。校方就把我们拎出来,准备开除我们。

后来工学院全体同学去请愿,最后校方妥协,给我们记了两个“大过”、两个“小过”,当时三个“大过”就开除了,就差一个“小过”。

在这种情况之下,学校居然把我留下来当助教,说明我学得还是很不错的。

西南联大航空系有三大支柱:空气动力学、结构力学和发动机。教发动机的是宁榥,教结构力学的是王德荣,教空气动力学的本来是很有名的人——冯桂连,后来他离开工学院了。西南联大的结构很特别,虽然三个学校合并了,但是每个学校都有研究所。清华就有一个航空研究所,跟联大没关系,经费也是清华给的,冯桂连就到航空研究所去了。航空系没人教空气动力学了,我前一班请了王竹溪,中国非常有名的物理学家,是北大的教授。到我这一班请的是王宏基。王宏基老师早年在意大利学的航空,解放后去了西工大,是西工大的元老。

后来来了一个沈元、一个屠守锷,屠守锷比沈元要早一点来。屠守锷后来是“两弹元勋”。他是西南联大航空系毕业的,后来考“留美庚款”,只有一个名额,他考上了。沈元和他是同班同学,俩人是班上最拔尖的。沈元那次没考上,他第二年考了“留英庚款”,到英国留学。

后来屠守锷从MIT毕业就先回到联大,我听过他的课,他教飞机高等结构力学。说实在的,他教的课我们都不懂,那时候飞机进步太快了,他在美国学的跟我们的认识中间有相当大的差距,所以他讲的课能听懂的不多。我这算考得最好的,也就是考了80分。到沈元回来的时候,我们已经毕业搬回北京了。

清华大学航空系当时主要的教授、副教授就这几位。像屠守锷、沈元,虽然是硕士、博士,都是名大学毕业,但回到清华,按规矩还是先当副教授,不能当教授,一两年以后,经过考察,然后再提升为教授。底下有几位比我们资格老的教师,一位叫何庆芝,是搞结构力学的;一位叫董寿莘,也是联大毕业的。董寿莘有个特点,画图画得特别好,拿出来漂亮极了。他人高马大,身体很壮。我印象里最初见到他时,他穿着国民党的军服,很神气的。他联大毕业以后,就到了国民党的航空委员会,然后被派到美国去了。回来他就离开了航空委员会,来到了清华大学。当时,董寿莘是讲师,何庆芝是教员,比他低一级,清华大学在教师和助教之间还有一级,叫教员。再底下就是我们助教了——最底一层,包括陈士橹、张锡纯、樊恭烋、何东昌、我,后来李哲浩也过来了。教员里还有一位叫徐华舫,他跟我关系最亲密。他也是航空委员会出来的,他不愿意在那儿待,主要原因就是要他参加国民党,他说他就不参加国民党,所以就出来了。他搞空气动力学的,教过我课,他那时教飞机设计。徐华舫很了不起,我挺佩服他。

这些人基本就是当时清华航空系的教师阵容,后来他们基本上都到北航了。

二

清华到北航,经过两次合并。

1951年,第一次合并,包括了清华大学、北洋大学、西北工学院,还有一个是厦门大学的航空系。北洋大学航空系也蛮强的,高镇同就是北洋大学航空系的,还有王洪星也是北洋大学航空系的。西北工学院的代表人物是张桂联,张桂联是搞飞行力学的老前辈。厦门大学也蛮强的,厦门大学的领队是林士谔——厦门大学航空系主任、中国陀螺专家。厦门大学也有几位教授,一位叫程本蕃,一位叫黄逢昌。这四个学校的航空系合并了,叫清华航空学院,但是主力还是清华。

第二次合并是1952年,又并进来四个学校。一个,北京工业学院(简称京工)航空系,带队的是王俊奎。王俊奎北大毕业,后来留美在普林斯顿大学拿了博士,是京工的系主任。文传源也是京工来的。一个,云南大学航空系,谁带队呢?叫王绍曾,云南大学航空系系主任,王老先生搞发动机的,是留法的。云南大学那时有很多留法的回来当教授。还有一个是四川大学航空系,系主任是饶国璋。还加一个西南工专(原中央工业专科学校),带队的是张锡圣,他后来当过学校的副教务长。

一些人以为北航成立就是八个学校合并,实际上并不是,先合并了四个,成为清华航空学院,然后再合并成为北京航空学院,是这么一个历史过程。

除了老师以外,还有很多学生,当时没有念完大学的学生也过来了。过去航空系的,照搬,除非你转系,只要不转系,愿意到北京航空学院来都欢迎。所以连教师、学生,还包括设备、图书,全部都是合并的。但是说实在的,我们的设备是很可怜的,书本也很少,基本还靠清华这点底子。

我当时就愿意来,我喜欢航空,加上当时教师之间的关系非常好,譬如说我们这几个人,包括沈元、屠守锷、徐华舫,一起工作都很愉快,所以我就来了。也有个别清华的老师不愿意来,有人就讲怪话:“原来清华的教授,现在变航空学院的教授,这是移花接木啊。”除了个别人,老师一般都愿意来,原来在清华的愿意,在京工的也无所谓,反正都在北京。至于厦门的、四川的、昆明的,到首都谁不愿意来啊,所以合并在思想上没有任何的困难。

三

北航刚成立的时候,新学校还没建起来,新校址那里满地还都是坟堆,是个坟园啊。刚开始建校,真是平地起家,就一个个坟挖出来,然后登报,让家属领骸骨。

当时学校分成三个部分,一部分在清华,在清华负责的是党委副书记程九柯;北航的筹委会就在京工;京工还有一个地方叫车道沟,车道沟有一个延安大楼,四川大学的教师多半都住在那里。

清华、车道沟和京工,成为一个三角的关系,上课有的在清华,有的在京工,但是以京工为主。因为院长办公室、教务处都在京工。教务处处长是谁呢?屠守锷。教务科科长是谁呢?就是在下,我是第一任教务科科长,我既是他的学生,又是他的部下。

我在教务科主要做一个很大的工作——排课表。排课表很复杂,因为有三个地方在上课,教师也分在三个地方,而且教师各有各的要求,有的说你别给我排在上午第一堂课,有的说你不要给我排在下午,这是一个很重头的工作。

排课表,定教室,我定好以后再报到屠守锷那儿。当时我们还专门出了个小报,就是给教师通通消息。

我们还办了一个俄文班,因为专家都是苏联来的,教师需要懂俄文。而我们教师绝大部分都是学习英文的,大家不懂俄文,完全靠一帮俄专调来的刚毕业的学生当翻译。通过这些翻译,我们从专家那里学,听了课以后,消化消化,现学现卖,然后再教学生。但你完全不懂俄文不行,你还得看看俄文书。我那时教的课,有一门叫弹道学,那都是俄文书,那时候就需要学俄文。

当时教务处最大的困难,是我们既然成为航空学院,就要开基础课,但我们没有基础课的老师。举个例子吧,画法几何你得自己开啊,过去在清华这门课就是由机械系的老师开,但北航就没有专门讲这门课的老师。基础课五花八门,学生要学的课很多。怎么办呢?当时的代院长杨待甫就给我任务,让我去找京工院长要教师,结果京工给了一点,还都不是一流的,所以我们必须要动员很多专业课的教师下来教基础课。譬如说阮孟光就搞材料力学;有一个从北洋大学来的女老师舒明玉,就教工程画。航空学院的基础课教学很好,学生们的工程基础打得很坚实,和这些人的付出分不开,虽然开始可能不愿意,但是去了以后都会安心工作,努力把工作做好。

那时樊恭烋调来当教务处处长,他做了很多工作。教师一般都不愿意改,原来好好地教空气动力学、结构力学,要去教材料力学,教工程画,谁愿意啊,这是最大的困难。

四

到1954年,教务科的工作都上轨道了,我跟领导表示,希望还是回去搞业务。领导很爽快:那好,你就去搞军械吧。我就去当军械教研室主任了。1954年,北航成立飞机特种设备专业,我是这个专业的第一任教研室主任。

当时完全照搬苏联,学苏联学得很彻底,莫斯科航空学院有什么实验室,我们这里也要有什么实验室。因为莫斯科航空学院有个军械教研室,有军械系,所以北航也要办。

飞机特种设备专业,实际上就是飞机军械设备专业。怎么在飞机上装机关炮,怎么在飞机上装机关枪,怎么在飞机上装挂弹架,怎么投弹,怎么瞄准,学生学的就是这些。

进这个专业的学生都是经过挑选的,政治上要可靠,北航政审一向比较严格,然后再从里面抽调进我们的军械专业,那就要再挑选一下,要挑更可靠的。

军械专业的教师哪儿来呢?教师就抽了三个人,一个我,一个陈望梅,还有一个戚正雍,他们两个都是清华的研究生。我们这三个人是骨干,后来又吸收了一些年轻教师。

教研室的主要课程有内外弹道学、轰炸装置、射击装置、航空武器等几门主要专业课,这些课就由我们三个人开,弹道学、航空武器我负责,射击装置戚正雍负责,轰炸装置就陈望梅负责。另外包括自动控制比如说自动调节原理那些我们都学。苏联专家曾说我们搞的专业是最难学的专业,不过那时候也不大在乎难学不难学,有点挑战性我们反而会更兴奋。

军械专业的建立与苏联专家有很大关系。前后大概来过三个专家。他们有规定的,一般干两年就回去了,再换一个新的专家来。这三个专家前后就待了五六年吧。上面的这些课我们实际上都是先跟苏联专家学习,消化了再给学生讲课,当然可能某些地方简化一点、容易一点。课程的教材也都是苏联专家带来的。

比如我们开过一门或然率的课,是陈望梅讲的。这门课就是苏联专家先给我们讲,然后陈望梅再给学生讲。我也曾先自己做自动调节原理的课程作业,做完以后给专家看,专家认为我做得很好,我就把这个再教给学生。我们这些人底子都不错,学个新东西很快,苏联专家对我们也很满意。

军械装备专业实验室说到苏联专家,当时所有航空教育方面的苏联专家都集中在北航,从院长顾问、教务长顾问,到底下各个主要教研室,比如说空气动力学教研室、发动机教研室,以及特种设备教研室,都有苏联专家。北航不光是培养自己的教师队伍,连西工大的教师队伍也是北航培养的,那时候西工大、南航都派教师到北航来向苏联专家学习。

北京航空学院当然还是应该感谢苏联专家,他们给我们的印象也是不错的。建国以后,中国航空航天的基础是苏联帮着建立的,理论体系也是借鉴苏联的,这一点不能否认。

另外,我们还建立了几个实验室:一个航空武器实验室、一个射击装置实验室、一个轰炸装置实验室,另外还有一个是弹道实验室。我们还从部队调来了三个军械兵当实验员。

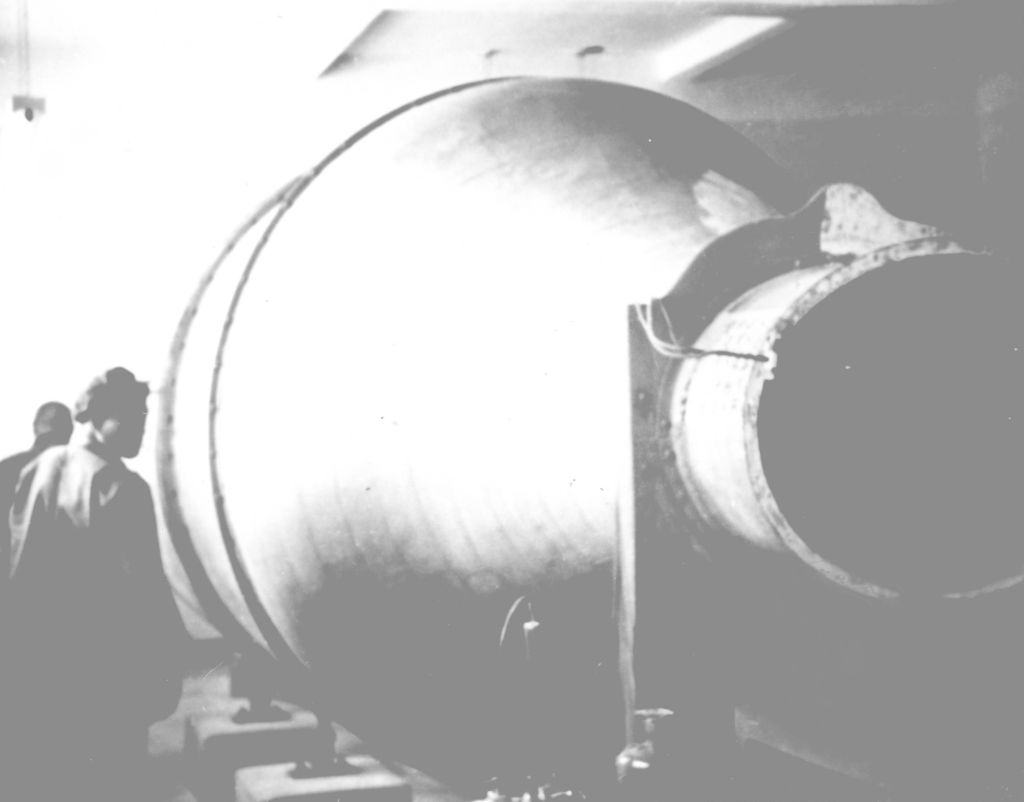

航空武器实验室,实际上武器不能碰,不能开火,不能真的打,机关枪、机关炮陈列在架子上。讲航空武器时,我就让实验员把机关枪什么的拿上来,拿到教室里。内弹道实验室是我设计的,实际上就是做了一个很坚固的钢筒,然后在钢筒里头放上无烟火药,火药点着以后在钢筒里爆炸,在钢筒一头有一个接收压力的装置,爆炸后去看那个压力有多大,就能分析出它爆炸以后的一些情况。因为内外弹道的课全是我讲的,所以这个实验室我常用。

那时候,我还很想搞一个射击场。要搞武器研究、搞设计,你要测飞机上装上枪炮后的后坐力怎么样,设计效果如何。莫斯科航空学院有地下靶场,我就很希望在北航也建一个地下靶场,苏联专家也希望北航建。本来准备在体育馆下面建一个,但抓基建的王大昌副院长不大赞成,这次就没有搞成。当时航空系有军械教研室的还有一个学校就是哈军工,哈军工有地下射击场,我们就非常羡慕。

射击装置实验室,一个比较大的房间里头,有模型飞机什么的。还有就是轰炸装置实验室,轰炸装置实际上就是一个瞄准镜,远处建立一个台,有一块幕布,幕布上画了风景,用这个瞄准镜瞄准风景,幕布不停在动,就意味着飞机在飞,现在看起来挺落后的,当时觉得也挺新鲜。这个轰炸瞄准器还是比较老式的,后来我们弄到一台美国在第二次世界大战后期搞的一个瞄准器,很先进,武光院长还很感兴趣,还专门爬上瞄准台练习了轰炸。

特种设备专业从1954年搞到1959年左右,搞了五六年。后来有个说法,导弹出来以后这些武器都没用了,军械设备专业就越来越不受重视了。后来我也离开了,实验室的东西全处理掉了,那个专业就解散了。

五

军械专业解散前我就离开了教研室。那时候要成立六系,六系里要新建一个飞行力学教研室,就把我从军械专业调到那儿去当教研室主任。

六系最初是有两个专业,一个是弹道式导弹,一个是火箭发动机。这两个专业很保密,当时我们都不知道。其实早在大约1958年,武光就抽了两个教师:曹传钧和何庆芝,开始搞导弹和火箭发动机。弹道式导弹教研室的主任是何庆芝,发动机教研室的主任是曹传钧。到1960年就成立了火箭系,或者叫导弹系。

飞行力学教研室的主要工作是计算和教学,就是理论计算,没有实验室。教研室成立后,还调了张炳暄来当副主任。另外还从空气动力学毕业班中挑了六个人,这些学生毕业后也留在了教研室。按师资力量讲,飞行力学教研室至少不比军械弱,因为当时空气动力学专业成立以后,要念这个专业是必须经过选拔的。所以学生虽然不一定是最好的,但政治素质都比较可靠。

当时的保密制度非常严格,我们每天上班都要到保密室拿自己的保密箱,讲稿、教材都在里面,下班以前再交回到保密室,任何东西都不能带走。学校里的其他同事只知道我们在火箭系,也不知道我们在干什么。

教研室对大家都开放的就是飞行力学的普通课,主要一门课是“飞行力学及飞行操纵”,这课是我教的,不过教材也是苏联的。飞行力学专业大概就有一个苏联专家,他曾出了一本书,我们把它翻译出版了。他在飞行力学教研室待了两年,中苏关系破裂以后就回去了。

军械专业和飞行力学专业都出了不少人才,飞行力学专业毕业后比较有名的,一位是陈忠,后来当过北航党委书记和北京市高教局局长;一位是王良旺空军中将,当过空军副司令;还有一个赵煦少将,是个基地司令,现在都退休了。在军械专业就是朱开轩比较拔尖,后来做过国家教委主任。

六

“北京五号”作为中国第一架无人驾驶飞机,空气动力学和飞行力学部分是我跟张桂联两个负责的,我们带了一帮助教和学生组成这个组,负责航线设计和起飞着陆的设计。

“北京五号”实际上是用了一架运5飞机——双翼机,速度不快,操作性、稳定性都很好。说无人驾驶,其实人在底下操纵,应该说是遥控飞机。飞机要做个机动动作,那地面上有个驾驶员坐在座位上操纵,操纵它上升、下滑、着陆,飞机上实际上也有人,但他负责观察,不驾驶,是以控制为主,不是完全自动驾驶,但是即使这样,我认为它就是中国第一架无人驾驶飞机。

“北京五号”的总负责人是文传源,那时候他把我们几个人找去商量,想搞这么一个无人驾驶飞机。我说主要的困难是着陆,起飞的问题不大,空中飞行有自动驾驶之类根本没有问题,主要着陆比较危险。当时文传源就建议是不是在飞机尾部搞一个杆子可以测量离地还有多高,这样来控制。实际上这也不是太奇怪的事情,现在航空母舰上的飞机不是都有尾钩嘛。它类似尾钩,但是它在测量,我当时觉得这个比较落后了。后来是用无线电测量的,也实验成功了。但是,总的来说,搞这种东西的可靠性都不高,大家去试飞或者表演都有些提心吊胆,怕什么时候就出问题了。

研制过程中,把机器弄上飞机,飞行员先驾驶着飞机,实验成功以后,飞行员就不在上头了,在地面的操纵台上操纵这个飞机。1958年能搞成“北京五号”也算不错了。

武光院长当时搞了好几个型号,“北京一号”“北京二号”“北京五号”这三个型号是他抓的重点,尤其是“北京二号”,他抓得最紧,因为武光的看法就是觉得火箭这东西将来有发展前途。

现在关于谁第一个发射了高空探测火箭这件事争得比较厉害,我觉得我们是第一家。高空探测火箭,而且有固体火箭、液体火箭,都是我们搞的。但是后来这个名给上海争去了,因为上海给毛主席看了,毛主席误以为他们是第一家,就变成我们不是第一家了。

北航这三个都是全国第一,“北京一号”“北京二号”和“北京五号”,应该说都是。虽然水平不高,但在当时,北航在全国还是领先的。

赵震炎,1922年出生,1952年随清华大学航空系来到北航,教授,曾担任北航飞行力学教研室主任、北航图书馆馆长。